Voici un portrait des avantages et inconvénients de la mutualisation dans le secteur agricole et bioalimentaire au Québec, en tenant compte des réalités locales, de la réglementation et des exemples observés sur le terrain.

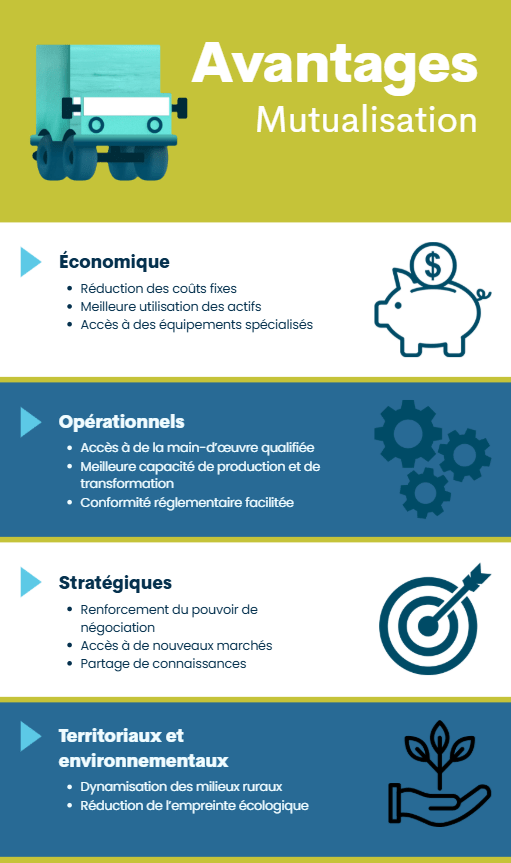

Avantages

A. Économiques

- Réduction des coûts fixes

Partager la machinerie, un abattoir, une cuisine certifiée ou un entrepôt diminue les investissements individuels en capital et les frais d’entretien. - Meilleure utilisation des actifs

Équipements utilisés plus souvent sont sur une cédule d’ amortissement plus rapide et meilleure rentabilité des investissements collectifs. - Accès à des équipements spécialisés

Possibilité d’utiliser du matériel performant ou innovant qu’un seul producteur ne pourrait pas se payer.

B. Opérationnels

- Accès à de la main-d’œuvre qualifiée

Groupements d’employeurs (CUMO) et coopératives de remplacement permettent de recruter, former et fidéliser du personnel. - Meilleure capacité de production et de transformation

Les infrastructures mutualisées (cuisines, hubs logistiques) permettent d’augmenter les volumes ou de diversifier l’offre sans investissement individuel lourd. - Conformité réglementaire facilitée

Les installations partagées sont souvent déjà certifiées (HACCP, MAPAQ), ce qui réduit le fardeau administratif et les coûts de mise aux normes.

C. Stratégiques

- Renforcement du pouvoir de négociation

Les achats groupés ou la mise en marché collective permettent de négocier de meilleurs prix auprès des fournisseurs ou distributeurs. - Accès à de nouveaux marchés

Les volumes consolidés rendent possibles des contrats avec des chaînes, institutions ou exportateurs. - Partage de connaissances

Échanges de bonnes pratiques, apprentissage collectif, innovation ouverte.

D. Territoriaux et environnementaux

- Dynamisation des milieux ruraux

Les infrastructures collectives peuvent devenir des pôles d’activité régionale. - Réduction de l’empreinte écologique

Mutualiser transport, entreposage et équipements réduit les déplacements, le gaspillage et la duplication de ressources.

Inconvénients

Tous les modèles ont des aspects moins intéressants. Voici une liste des inconvénients:

A. Organisationnels

- Complexité de coordination

Gestion des horaires, priorités et accès aux ressources partagées ce qui implique un risque de conflits. - Rigidité possible

Les règles communes peuvent limiter la flexibilité (ex. périodes d’utilisation imposées, procédures strictes). - Risque de sous-utilisation ou de surutilisation

Trop peu d’usages implique un déficit financier. Toutefois, trop d’usages peut se traduire par un engorgement, ou une usure accélérée.

B. Humains et culturels

- Différences de vision

Les participants doivent partager des valeurs, des objectifs et une discipline d’utilisation — ce qui n’est pas toujours acquis. - Confiance et engagement

La mutualisation repose sur le respect des engagements (paiement, entretien, nettoyage), sinon le projet peut échouer.

C. Financiers et juridiques

- Investissement initial collectif

Même mutualisé, le démarrage peut nécessiter des mises de fonds importantes ou un financement difficile à obtenir. - Partage des risques et responsabilités

Dommages, accidents, impayés… doivent être couverts par des ententes claires et souvent par des assurances. - Gestion fiscale et administrative

Facturation, amortissement, taxes, obligations légales peuvent être plus lourdes selon la structure choisie.

D. Spécifiques au secteur agricole/bioalimentaire au Québec

- Contraintes réglementaires élevées

En transformation alimentaire, l’infrastructure doit respecter des normes strictes, parfois coûteuses à maintenir pour un collectif. - Saisonnalité

Les besoins varient fortement dans l’année. Ainsi, il peut y avoir de la difficulté à équilibrer l’utilisation et la rentabilité. - Territoires vastes

Mutualiser entre producteurs éloignés géographiquement entraîne des coûts logistiques qui peuvent annuler une partie des économies.

Freins

Les freins sont des éléments externes qui peuvent ralentir la progression du projet mais qui peuvent aussi être réglés par une bonne coordination :

- Une tension entre l’accessibilité et la rentabilité économique

- Beaucoup d’initiatives qui travaillent en silos

- Un soutien financier inadéquat

- Le mythe du miracle de la mutualisation

- Un écosystème de soutien à perfectionner

- La persistance des réflexes individualistes

- Le risque de transférer la charge mentale aux personnes qui coordonnent les projets

Si on regarde l’impact de la mutualisation sur la viabilité des entreprises utilisatrices mais selon les phases de développement d’un projet de mutualisation, la littérature nous présente ceux-ci :

Phase de démarrage

- Amélioration de l’accès aux ressources

- Allègement du taux d’endettement

- Augmentation de la capacité d’innovation

Phase de consolidation

- Amélioration de l’accès aux connaissances

- Davantage de visibilité et de rayonnement

- Meilleure adaptation de l’offre aux besoins du marché

- Effet de tremplin

Phase de pérennisation

- Diversification des activités

- Diminution des couts liés à l’innovation

- Accès facilité à des solutions technologiques

L’impact de la mutualisation sur la qualité de vie des personnes qui travaillent en production et en transformation alimentaire

Aspect social :

- Création de liens sociaux

- Meilleur conciliation travail-famille

- Possibilité de maintenir ses implications sociopolitiques

- Reconnaissance et fierté

- Solidarité

Aspect professionnel :

- Développement d’habiletés relationnelles

- Diversification des compétences

Aspect économique :

- Des finances plus stables

(Référence à visiter : https://tiess.ca/outils/modele-logique-mutualisation )

__

Avis important : Ce texte est fourni à titre informatif uniquement et ne constitue pas un avis juridique ou professionnel. Les informations présentées n’ont pas été vérifiées de manière exhaustive et ne doivent pas être considérées comme exactes. Il est de la responsabilité du lecteur de vérifier l’exactitude et la pertinence des informations avant de les utiliser. L’auteur et/ou l’éditeur du texte déclinent toute responsabilité pour les conséquences de l’utilisation de ces informations. Les sources d’information sont très variées. Ce texte est un rassemblement de ces sources.